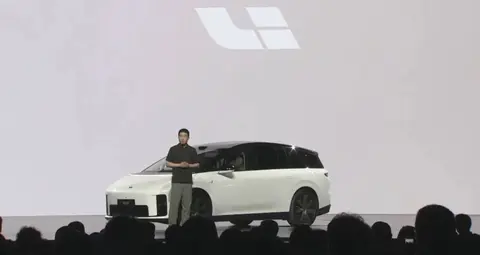

i8发布之后这几天,理想一直处于舆论漩涡之中,流量之大,仅次于小米YU7。从流量角度,本来今年预期只有一个冠军,没想到决出个亚军来。黑红也是红,李想本人大概没想到,但也没那么糟心。无人谈论才是最大的坑。每年600多辆新车,有“讨论度”的不过几十辆。

8月5日,理想为这股舆论热潮添了把柴,打破了营销的诸多禁忌,宣布i8统一版本,声称“标配即顶配”。别的行业不了解,但汽车圈宣布一周就砍SKU改价,似乎是破天荒头一遭。

当断则断

当天中午,李想本人也在社媒解释了动机:一个是“听劝”;再一个是“对齐理想ONE的价值定义”。此外就是承认陷入惯性思维(大概指的是L系列的定价方式)。

这当然是说得过去的理由。李想很清楚,任何一个品牌都不可能讨好所有围观群众。性格越鲜明的,越没戏,把“准客户”和潜在客户伺候好了比什么都强。性格包括品牌、产品,也包括李想本人的。当下面临的局面,已经超越了一款车的成败,直接决定理想电动化战略能否顺利展开的大问题。就冲理想1年内疯狂建的15000多根超充桩,电动化也没有回头路。

顺便说一句,潜在客户,就是处于观望或者有潜在购买可能的客户,而准客户,则是这波交了小定的客户。

尽管已经有1400多亿营收,但理想这个公司看上去仍然像彻头彻尾的创业公司,带有创始人的所有行为模式。所有流程都不如老板亲自拍板,并对最后的结果负责。我们看了太多的当断不断和坐失良机。老板不揽责还指望谁揽,但实际操作往往不是那么回事。

史无前例的调价,为了什么

调价真正的理由是什么,大家都有自己的见解,我们也可以猜一下。

相对浅显、明摆着的理由,就是促单。李想当然能看到订单变化情况,“准客户”可能正犹豫要不要转大定。如果因为SKU和配置问题,那么理想的手段就是有效的。关键是啥时候发动,会不会造成流量反噬,引发负面反应失控。感觉李想对舆论考虑不多,他的着眼点恐怕是商业逻辑——就是这一番操作,一定能推动客户转化,毕竟理想也是付出了不小代价。不光是毛利率的问题,更涉及到供应链的复杂调度。

另一个判断是,对SKU做如此大的改动,没有伤筋动骨,说明理想是按单生产(或者生产了少数高配车型)。和当初小米SU7没把握,试生产和小批生产搞了好久(最后都作为 初始版),有很大不同。理想对纯电车型生产组织和品控,都显得信心十足。主要面对的商务问题。

接下来看理想砍SKU,到底砍了什么。

李想自己也说,绝大多数人都选了Max和Ultra版本,选Pro的只占2%。有舆论拿冰箱小桌板说事,这属于舍本逐末了。三个版本,动力、被动安全配置一样。比较大的区别,一个是Pro可能用了地平线Soc(即AD Pro辅助驾驶),高配(AD Max)用的是英伟达Soc(可能是Thor-U)。另一个差别,电池CLTC续航差了50公里(大概8度电)。

现在统一到Max(33.98万元),相比原来的Max(34.98万元)少了1万元。加了些小桌板、送了铂金音响。唯独后舱娱乐屏要选装。

看不上的可能仍觉得可以嘲讽,但已经交了小定的客户,会怎么想?说白了,客户抱怨一下(无非相对谁贵了,配置不好选了),从来没这么好使过。

这就是现实的商业环境,大家都想看实在的。都说李想嘴甜会营销,动辄就“咱们家里见”。客户一旦不满了,李想是真舍得第一时间刷大火箭。实用价值情绪价值都到位了。会营销也是有代价的,一个是得让利,另一个要重新组织生产和供应线。把地平线Soc拿下来,供应合同咋处理,肯定有点麻烦。

刚说了,定Pro的非常少。这一波动作的实质,是给大多数客户降价,精简SKU就是个说辞。只要优惠多多,SKU复杂根本不是问题。

理想这么做可能还有个考虑,就是把产品定位拉高一点(Pro的存在就是为了引流)宁可多给客户东西,也要尽量把预算在30万以上的SUV需求都拉过来,跟30万以下需求拉开距离。

回到价格本身。理想ONE到L系列卖得好的核心理由是什么?性价比。在理想之前,全市场找一个空间大、提速性能过硬、配置不错的全尺寸、中大型SUV,是什么价格,大家都清楚。从理想开始,这几个品类的价格锚就定下来了。后来的问界,以及茫茫多的后来者,都按照这个逻辑微调。现在理想这一番操作,是否定下纯电大尺寸SUV的价格锚?至少理想很想这么做,也很努力。这就是有大局观的表现。

敢为人先

很多车型发布都收到负面反馈,这不是情报问题。开发布当场就能感受到群众情绪。宣布价格的一瞬间,台下式山呼海啸,继而到口哨掌声响成一片,还是稀稀拉拉的掌声。或者最可怕的——鸦雀无声。就可以直观感受自己的价格决策是否合理。

是否要补救呢?只须判定3点:负反馈是否来自真实客户,这些意见是否影响了订单转化,比例是否对一款产品的销量走势构成即时/长期影响。最后再问一个问题,能否扭转乾坤。如果是基本设计思想、车型外观、核心产品力、科技感受等,那没办法,木已成舟。如果对价格-配置轴线不满意,那么可以补救。

答案如果都是“Yes”,那么就应该采取措施了。紧接着一个问题是“何时”。主机厂通常的做法,是等过几个月或者第二年改款悄悄把价格降下来。从没见过还没交车就自砍三刀的。敢拍板马上改的,敢当众抽自己嘴巴的,迄今只李想一人。

这叫没面子么,在准客户中间,可能很有面子。如果价格是个很大的考验,理想临时“加戏”,准客户固然高兴,理想可能更想赢得路人缘,促进转化。